發展核能提高國家的能源安全

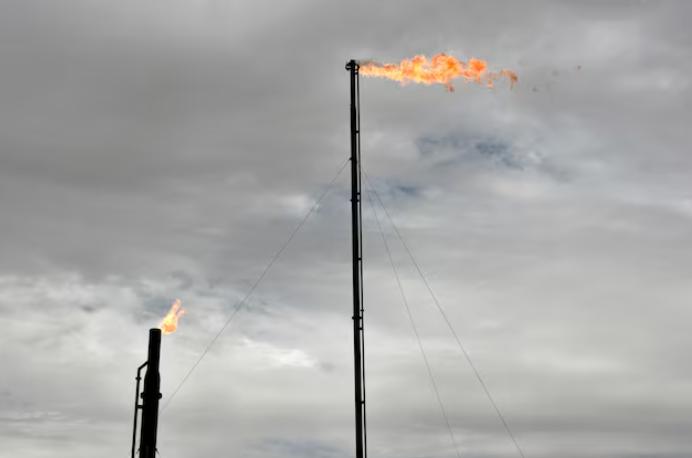

進口能源的安全主要存在兩方面:一是能源產地國的政治穩定性和地緣政治關系;二是能源運輸通道的安全性。我國的能源外交政策成效明顯,我們不僅可以從波斯灣進口石油,還能從非洲,東南亞,俄羅斯甚至南美獲得石油供應,能源產地多樣化的措施基本化解了能源安全的第一方面的威脅。我們從海外進口的能源有很大一部分是通過馬六甲海峽和中國南海運抵中國的。馬六甲海峽是世界上能源運輸最繁忙的海峽,每年通過的石油和液化天然氣總量是蘇伊士運河的三倍,是巴拿馬運河的十五倍。其中絕大部分再通過南海運往中國(包括臺灣),日本,韓國。據估計,通過南海運往韓國的能源占其能源供應的三分之二,日本從南海運輸的能源約占其能源供應的60%,臺灣的也是占60%,中國80%的原油供應通過南海運輸。象霍爾木茲海峽和巴拿馬運河一樣,馬六甲海峽的實際控制權在美國人手中。所以,進口能源運輸通道的威脅一直是懸在我們頭上的達摩克利斯之劍。

建設新的能源運輸通道一直是我們的努力方向,中亞的天然氣管道,中俄石油管道,中巴經濟走廊和瓜達爾港,甚至一度很受熱議的泰國克拉運河計劃。多通道運輸可以降低安全風險,但是固定管線長途運輸本身就有一種薄弱之處,容易受到戰時的定點攻擊;而且長距離運輸的成本和設備可靠性都直接影響到能源的安全。比如今年2月,中亞天然氣管道在土庫曼斯坦境內的設備故障,加上沿途烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦的極端天氣,使得天然氣供應降了將近一半,CNPC不得不啟動應急機制,山西,內蒙,甘肅,青海及河南等省進入限量供應。

相比進口能源存在的這些風險和成本,大力發展核電就可以減輕能源安全的壓力。另外,由于國內核電建設和運營,把能源生產的過程移到國內,將會創造更多的就業崗位!大力發展核電是解決我國能源安全的重要措施!國家十三五規劃,到2020年實現58GWe運行!到2030年再增加到120至150GWe!

發展核能是實現氣候控制目標的必然選擇

我們的電力結構有足夠大的調整空間,降低煤炭比例,擴大核電,水電和風電等清潔能源的比例。尤其是僅占4%的核電有很大的提升空間。今年10月,據發改委能源研究部門透露,要實現全球氣候1.5度溫升的控制目標,到2050年中國必須將核電裝機容量提升554吉瓦,核電份額從目前的4%提升到28%。按照每千瓦3000美元的造價算,累計投資將達到13000億美元。

發展核能加快解決環境污染問題

加快核電建設,增加核電占比,為減少化石燃料比例,從而為環境治理發揮核能的作用。另外,推廣燕龍堆在城市供暖行業的利用將可大比例減少冬季霧霾的濃度和天數。

加快核能發展我們還需要努力

核電科普還需要加強。沒有公眾的理解和支持,核能行業尤其是核電行業很難大規模發展。核能行業內部的一些從業者的論調也值得討論,他們認為我們現在建設的核電站還不夠先進,需要等三代技術經運行驗證了才能批新的核電項目。美國和俄羅斯三十年前的技術和設備不能跟我們現在的水平比吧,按照這些業內人士的理論,美國俄羅斯三十年前的機組就不能延壽,人家不僅延長20年,有的甚至延長40年。國內還有一些人喜歡與國際接軌,認為不跟進外國人談棄核就不夠時髦。這些人卻不知道,人家是在人均年用電量達到10000度,坐在后院吹著空調看著藍天白云時談論棄核的。我們人均年用電量不到人家一半,霧霾口罩還捂著嘴的時候,就這樣迫不及待地跟進時髦是否并不夠明智。

最重要的一點是加大核能科技的開發和運用。燃料封閉循環的后端建設需要加強,示范快堆,商業化布置快堆的進展不容拖延,否則我們的鈾燃料利用率上不去,對進口鈾資源的依賴程度又會隨著核電的裝機數量而增加。